この記事は2019年12月31日に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

大晦日の夜は「塩屋別院」で除夜の鐘がつけるみたい。おしるこのお接待もあるよ!

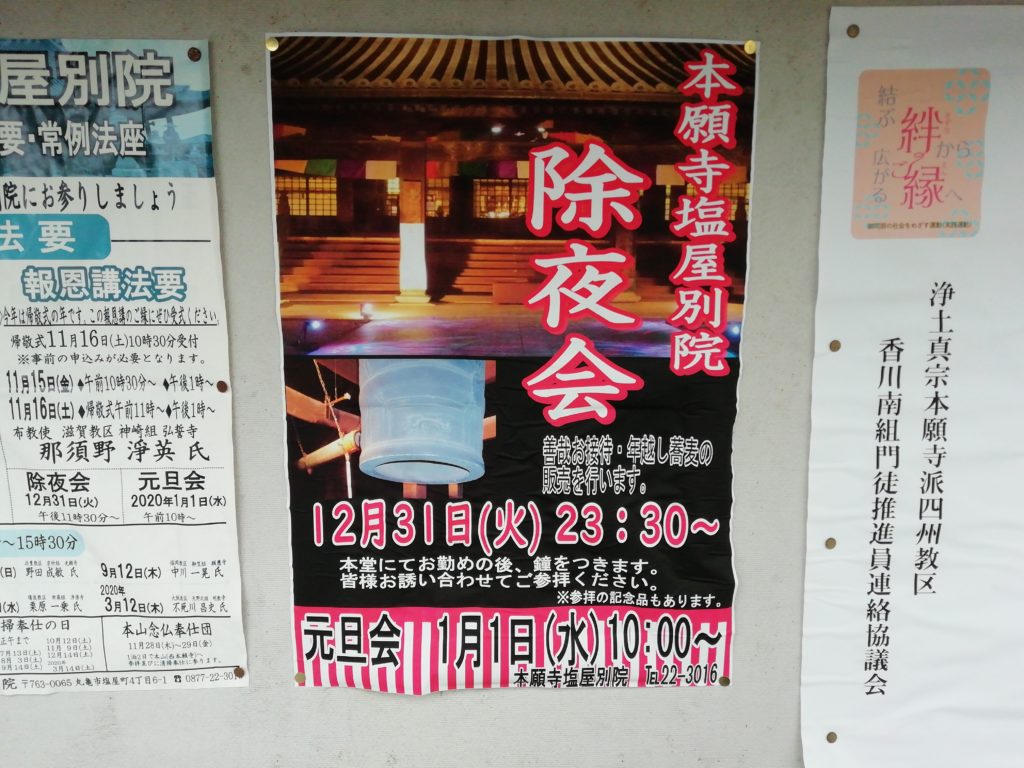

塩屋町の「本願寺塩屋別院」で、12月31日(火)の23:30から「除夜会」が行われるそうです。

「除夜会」では、本堂でのお勤めの後、鐘楼の鐘を撞(つ)いて新年を迎えます。いわゆる「除夜の鐘」という行事ですね。

除夜の鐘とは

除夜の鐘(じょやのかね)は、日本仏教にて年末年始に行われる年中行事の一つ。12月31日の除夜(大晦日の夜)の深夜0時を挟む時間帯に、寺院の梵鐘を撞(つ)くことである。除夜の鐘は多くの寺で108回撞かれる。

引用:Wikipedia

全国的に「除夜の鐘」を行う寺院が少なくなっている中、塩屋別院ではその伝統を守り続けています。

子どもの頃のY口@まるつーも、紅白歌合戦を観た後に家族で塩屋別院に鐘を撞きに行き、おしるこの接待を受けていると近所の友達に遭遇し、深夜のテンションで大騒ぎして親に怒られながら家に帰るまでが、年末年始の一連の流れでした(笑)

塩屋別院も、最近は時報の鐘は機械が自動で撞いていると聞いていたので、今でも人力で鐘を撞けるのかお寺の方に聞いてみたところ、「除夜の鐘はちゃんと人が撞けますよ。それに、うちは108回にこだわらないので、来た人はみんな鐘を撞けますよ」とのことでした。

掲示してあったポスターによると、善哉(おしるこ)のお接待や、年越し蕎麦の販売もあるそうです。

お勤めが行われる本堂です。

鐘楼です。この鐘を撞きます。

あと数時間後にはみんなに鳴らされる梵鐘です。普段は自動的に鳴るシステムになっていますが、大晦日は手綱が付けられて、手動で「ゴーン」と鳴らせるようになります。

令和初めての年越しに、失われつつある伝統行事を体験しに行くのも、なかなかいいものだと思います。なお、塩屋別院に駐車場はありませんので、できるだけ徒歩でお越しください。