大げさなタイトルですが、制作時はけっこう重要な存在だったそうです。

さっそく見に行こうと出発したけど検索しても詳細な場所の情報が入手できずに、いつものように現場で探すしかないと。でもなるべくはウロウロしたくないので情報をまとめてみました。

手掛かりはこの写真と「聖通寺の麓」「綺麗に剪定された木」「路地のような場所」「家に挟まれた空間」の4つのワードだけ。順に潰していくとしてまずは聖通寺を目指します!

33号線沿い、マルナカスーパーセンター宇多津店の方に入り山に向かって進むと聖通寺にはすぐに到着し、寺の周りをグルっと回ってもそれらしきものは見つからず。途中聖通寺の中で特徴あるものも発見したのですが今回の目的は井戸なのでそれには触れずに捜索へ。

聖通寺はいったんおいといて他の3つのキーワードを頼りに麓の住宅街を探索してみることに。けっこう昔からある住宅街で初めて走ったのですがすれ違うのもやっとの道幅で運転中はヒヤヒヤものですよ。ハンドルが中央に固定することはほぼない状態で右へ左へ曲がるうちに、とうとう2つ目のキーワード「綺麗に剪定されている木」を発見!そして連続して奥に「家に挟まれた空間」らしき場所も見えてきました!期待していつもの2倍のハンドルさばきで近づいてみました。

見ようによっては井戸っぽくも見えるけど蓋に見えるようなものが重そう!絶対固定してるでしょこれ。しかも「奉納」と書いてますし。でもこういう石造りがあると近くにも似たようなものがあるんじゃないかなと期待を膨らませてさらに奥に進んでみます。でも周囲は民家が立ち並んでるので心の中ではここには無さそうかなと諦めてました。

10メートルくらい進んだところにポツンと空間が現れてあっけなく発見!見つかる時ってこんなにもあっさりなんですね。しかもここは最初に通った聖通寺正面の道から少しだけ路地に入った場所で、上から見るとするとすごく近いところで井戸を避けるように走ってたんですね(汗)

住宅に挟まれた一部屋ほどの空間の真ん中にステージのように石造りの井戸が鎮座してます。しっかりとした木の蓋は一枚ものかと思ったら、細長い板が2枚3枚2枚と変な枚数で分割されていて、見た目の古さから固着してるか相当重いだろうと下半身の屈伸を利用してせーのっ!で持ち上げると擬音が聞こえるくらい片手で「ヒョイ」でした・・・

恐る恐る前のめりになって中を覗くと意外にも透き通っていて底まで見え、深さは3〜4メートルくらいでその半分くらいのところまで水面がきてます。写真にもちょっとは写ってますが水中の奥をよーく見ると、なぜか緑の虫かごが3個ほど沈んでるんです。水中生物でも飼っているのかなとくだらない妄想してましたが、おそらく虫かごの中に重りを入れて木の蓋と繋いで、蓋が風で飛ばないようにするためじゃないかと。

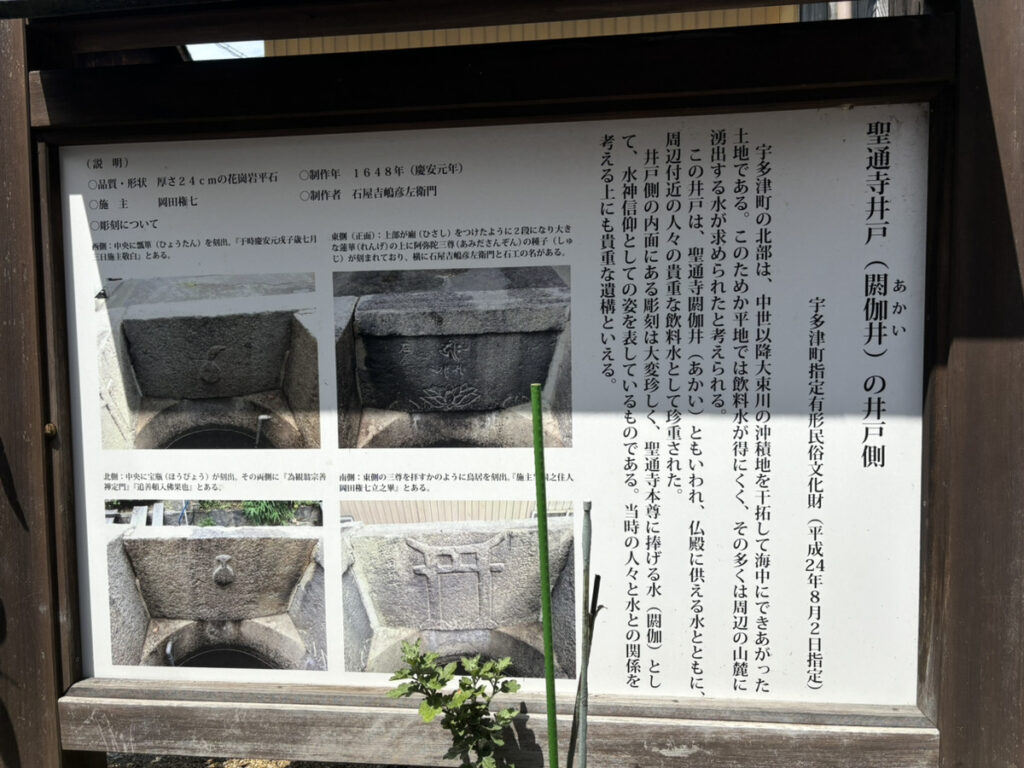

井戸の内側をよくみると四方に彫刻が施されますが、これってかなり珍しいそうですよ。鳥居と花の画に他はひょうたんですかね!? 先ほど虫かごを発見したのでおたまじゃくしとか生き物の想像をしてしまいます・・・

制作年は1648年となっているので300年以上も大切な水を供給しているんですね。この井戸は別名「聖通寺閼伽井」とも言われてるそうで、閼伽井(あかい)とは寺院や墓地にある井戸をあらわす言葉のようです。仏前に供える為の水だけでなく飲料水としても使われていたようです。

蓋やら虫かごに気をとられて見落としてましたが近くに電動ポンプがあり水道とつながっていて、現在は井戸から汲むのではなく、ポンプで吸い上げて利用しているようですね。

「井戸水ご自由に利用してください。」の札があったので、少しばかり蛇口をひねらせていただきました。

ホースの先から思ったよりも勢いよく出てきた水は冷たく透明感があって、周りの雰囲気のおかげで神秘的に感じましたよ。大切な水なので、すぐに止めて神棚らしき所にお辞儀をして帰路につきました。

詳細な場所はこちら↓↓↓