多度津の名もない道を車で走っていると、なんとも不思議な光景を発見しました。

北を見るとよくありがちな神社の境内なのですが、道路を挟んで南を見ると畑に続く長い直線の道に鳥居が2つ立っているんです。鳥居の下に車が停まってるということは車が走れるんですかね?

これは普通の神社ではないぞと感じたので早速車を降りて見てきました!

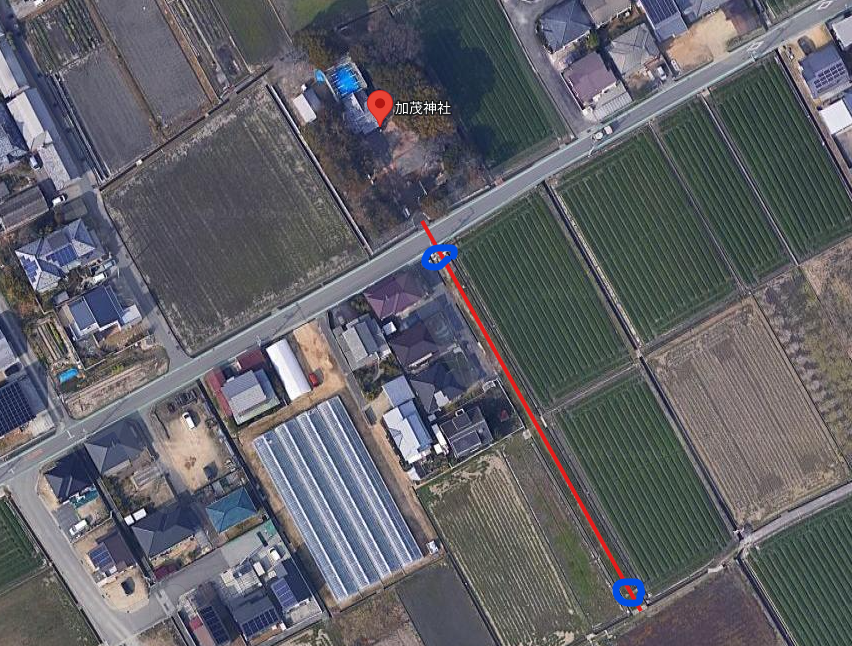

まずは神社と不思議な道の位置関係を整理するためにGoogleMAP上に道(赤線)、鳥居(青丸)の印をいれました。神社の入り口から真っすぐに南南東の方向に延びた道は小学校の頃の徒競走を思い出す距離感のちょうど100メートルくらいでしょうか。その道の両端に鳥居が立ってる状態です。かつては参道として利用されてたんですかね!?

境内も気になりますが、まずはこの道から見ていきます!すぐ近くにある鳥居の柱には大正14年とあり、西暦にすると1925年、来年でちょうど100年ですよ。100年も経ってるとは思えないくらい綺麗な鳥居ですね。

もっと気になるのは100メートル先の鳥居です。なんとなく先ほどの鳥居よりも古そうな雰囲気があるんですよね。右端にいる鳥が飾りの一部に見えて色的に同化してそうです(笑)

草が生え舗装もされていない道ですが、車の轍が見えるので、頻繁に車が通ってるのかな??

鳥は逃げちゃいましたが、もう一つの鳥居に到着!やはり古い!浸食のされ方が先ほどの鳥居とは違って石に歴史を感じますよ。柱には寛政3年の文字が彫られ、西暦に直すと1791年、今から233年前に造られたようです。今の鳥居に比べると少し背が低いように感じますけど江戸時代の平均身長は158センチくらいだったので、もしかしたらそれに合わせて作られたから?それとも年月を経て重力によって下の土に埋まってしまったのか(笑)

鳥居の上から2番目の横の柱は「貫(ぬき)」というらしく、それと真ん中の四角い「額束(がくそく)」は、よく見ると他の部分と石の雰囲気が違いますね。何らかの理由で新しくされた可能性がありますよ。

鳥居をひと通り鑑賞し終わって境内に向かうと、掃除をしていた一人の伯父さまにお話を聞くことができました。言い伝えによるとこの神社は1600年くらいからこの場所にあるとの事。あの鳥居が200年以上前なので神社にもそのくらいの歴史があっても不思議ではないですね。

鳥居のある、かつて参道だった道は現在は農道として使用されているらしく畑仕事の軽トラなどが通るみたいです。背が低い鳥居なので、たま~に軽トラに載せた荷物が鳥居に引っ掛かり古い「貫」と「額束」は壊れてしまい新しい石で修復してるそうです。一つ謎が解けましたね!まあ当時は荷物を載せた軽トラが鳥居をくぐるなんて状況は考えてないですからね(笑)

本殿などの建物も歴史を感じるものでした。裏にはすべり台やジャングルジムなどもあって子供の遊び場にもなってるようです。

境内には大きなイチョウの木がありましたよ。もう少ししたら黄色く色付いて紅葉を楽しめそうです♪

個人的にお気に入りは入り口の水路に掛けられていた小さいアーチ状の橋。ミニチュアみたいで可愛くないですか?(笑) 短いながら軽トラも通らないのにアーチ状にするんだという職人さんのこだわりでしょうか。

こういった地元民しか知らないような神社にも歴史や逸話があって面白いですね。ちなみに本文中ではわかりやすいように鳥居の数を一つ、二つで表記してますが、正式には1基、2基と数えるようですね。

こっちも車通りますし

鳥居が離れて位置にもありますので