この記事は2019年7月6日に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

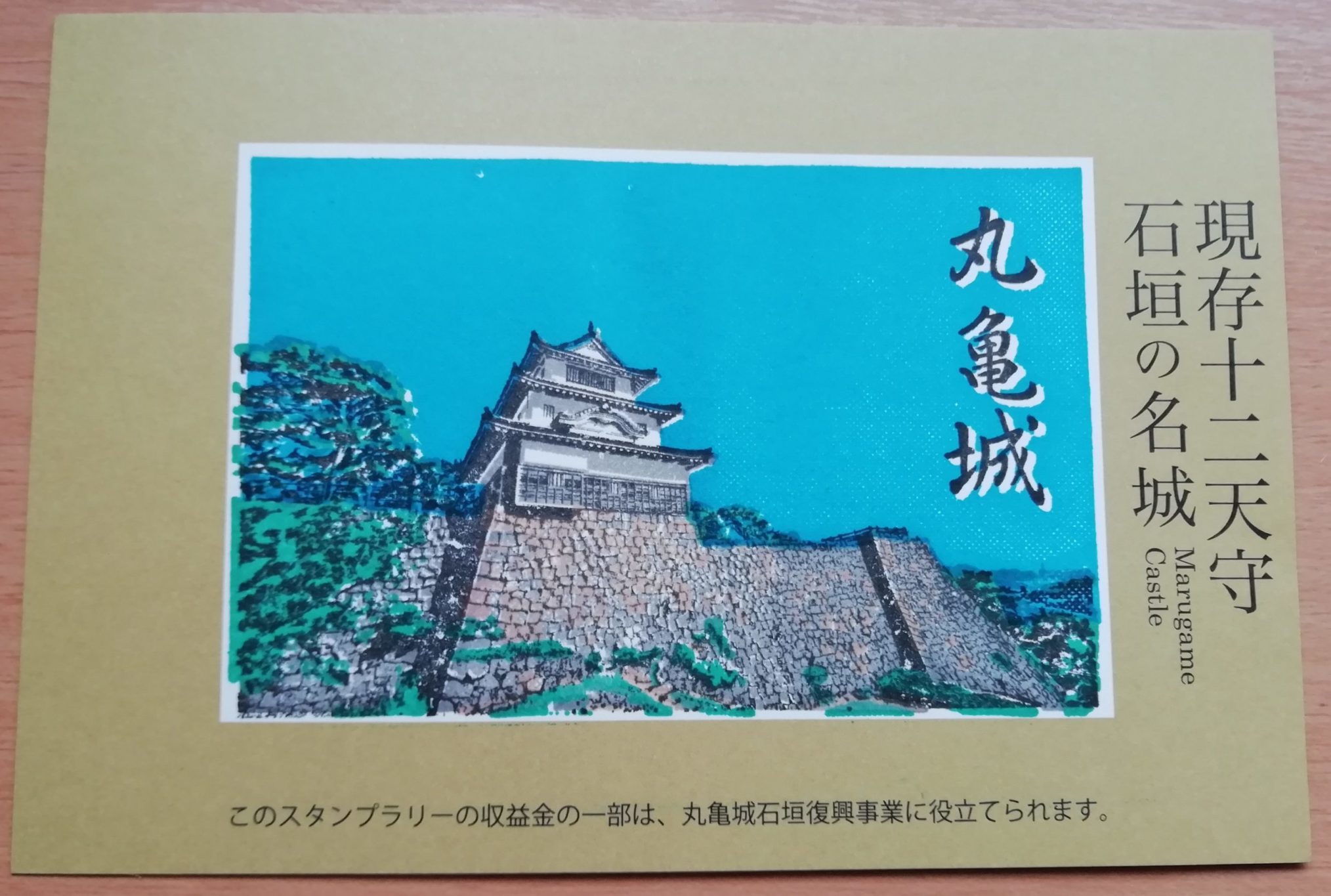

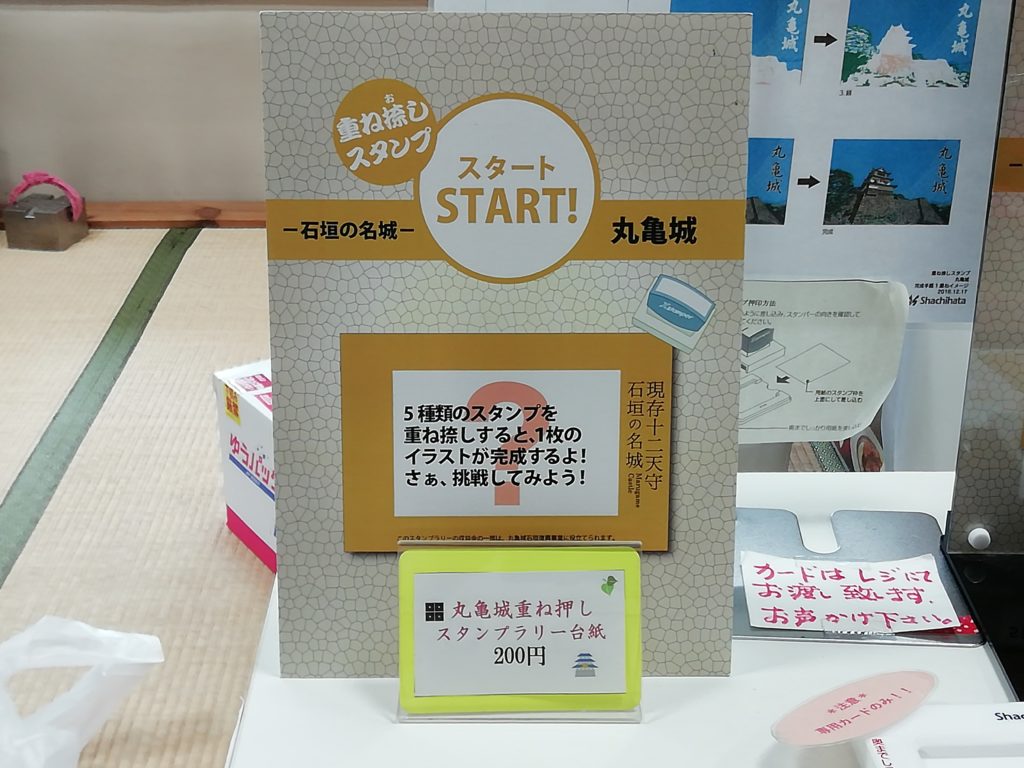

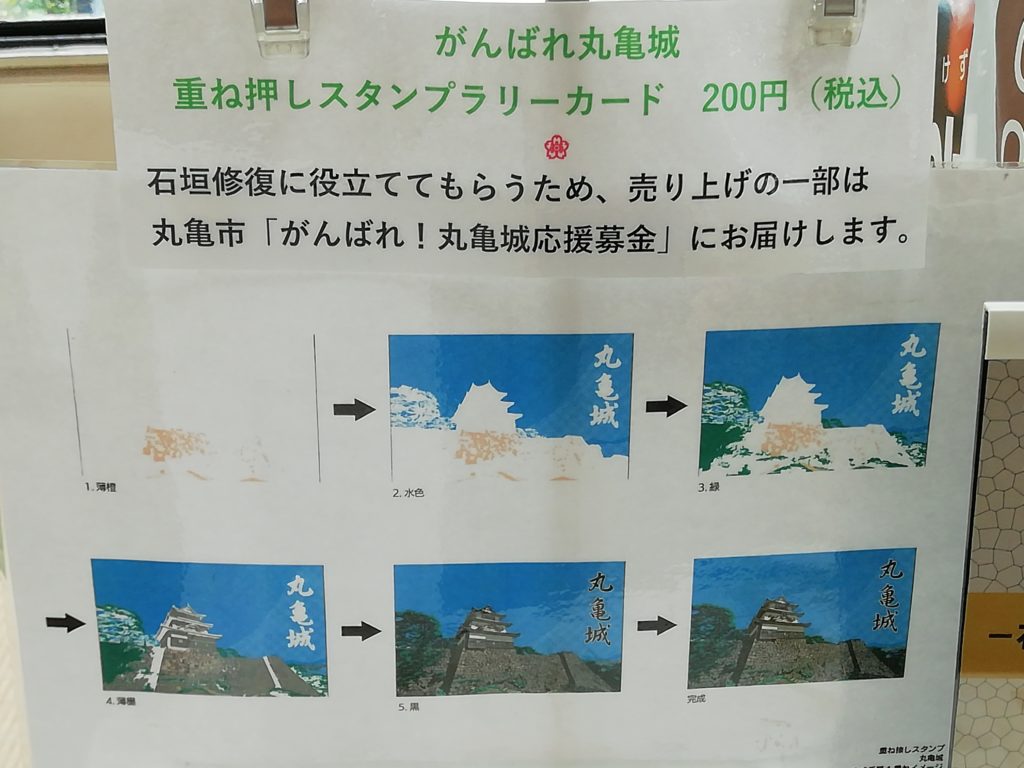

丸亀城重ね捺しスタンプラリーをやってみた

最近SNSなどで話題になっている丸亀城重ね捺(お)しスタンプラリー。

これは地元民としてはやっておかなければ、ということで、丸亀城に行ってきました!

まずは台紙を購入

最初に丸亀城内観光案内所でスタンプ台紙(200円)を購入します。

台紙はここでしか売っていませんので、くれぐれもご注意ください。

何やら他のスタンプラリーもやっている様子。ちょっと気になりますが、今回はスルー。

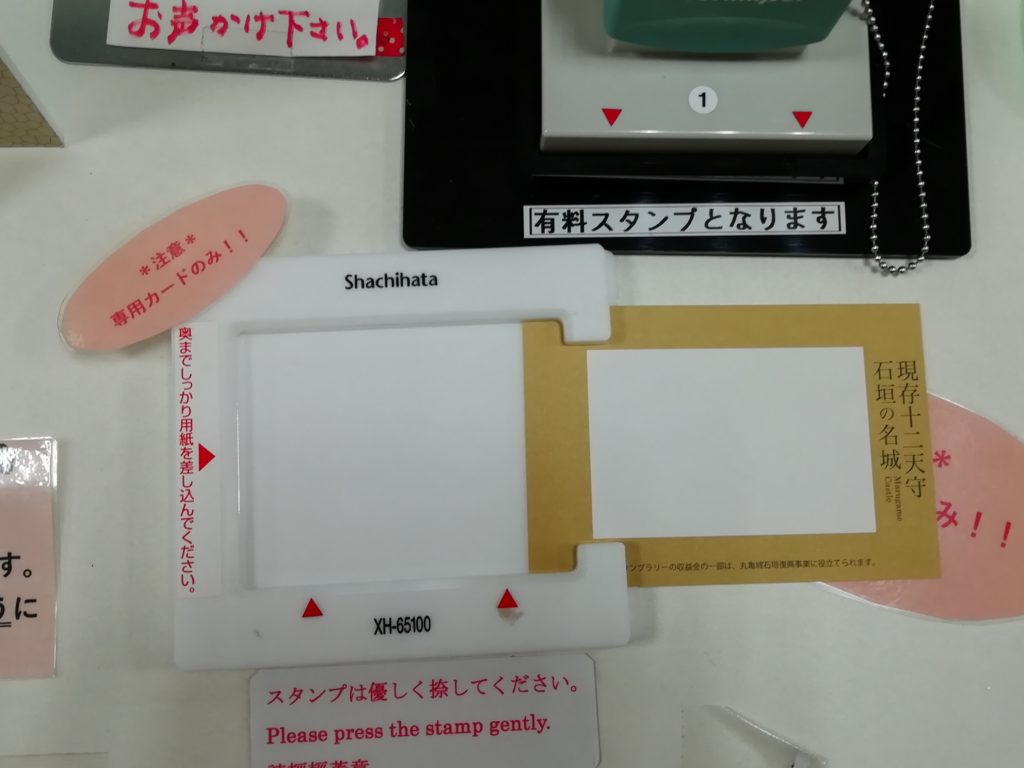

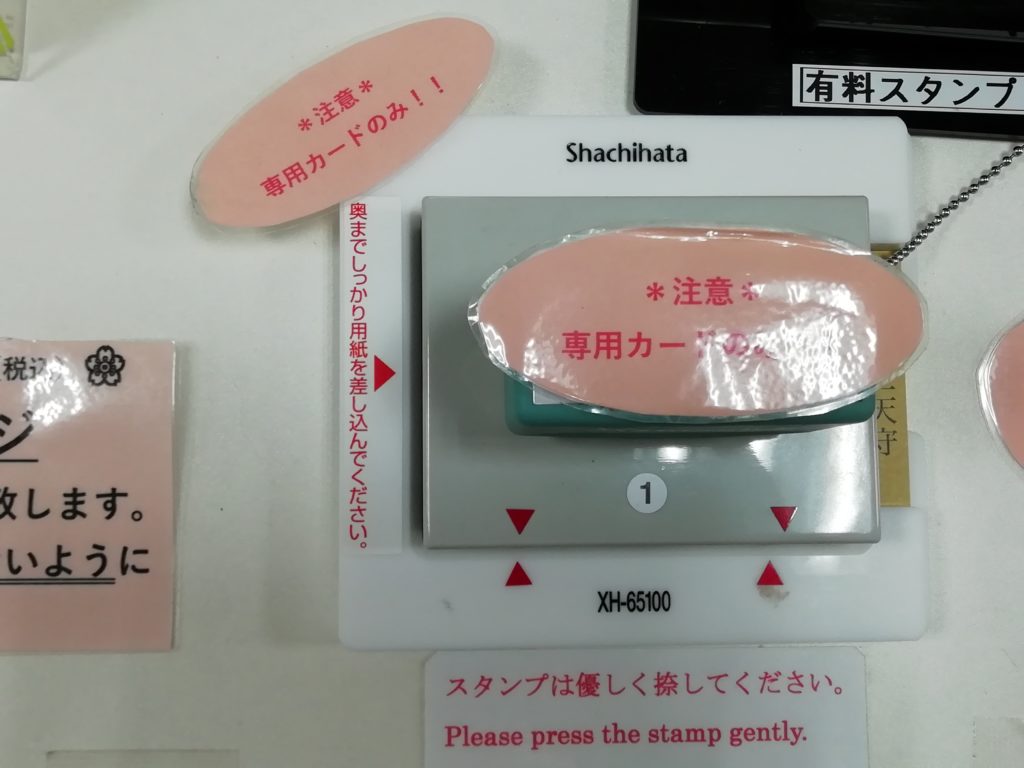

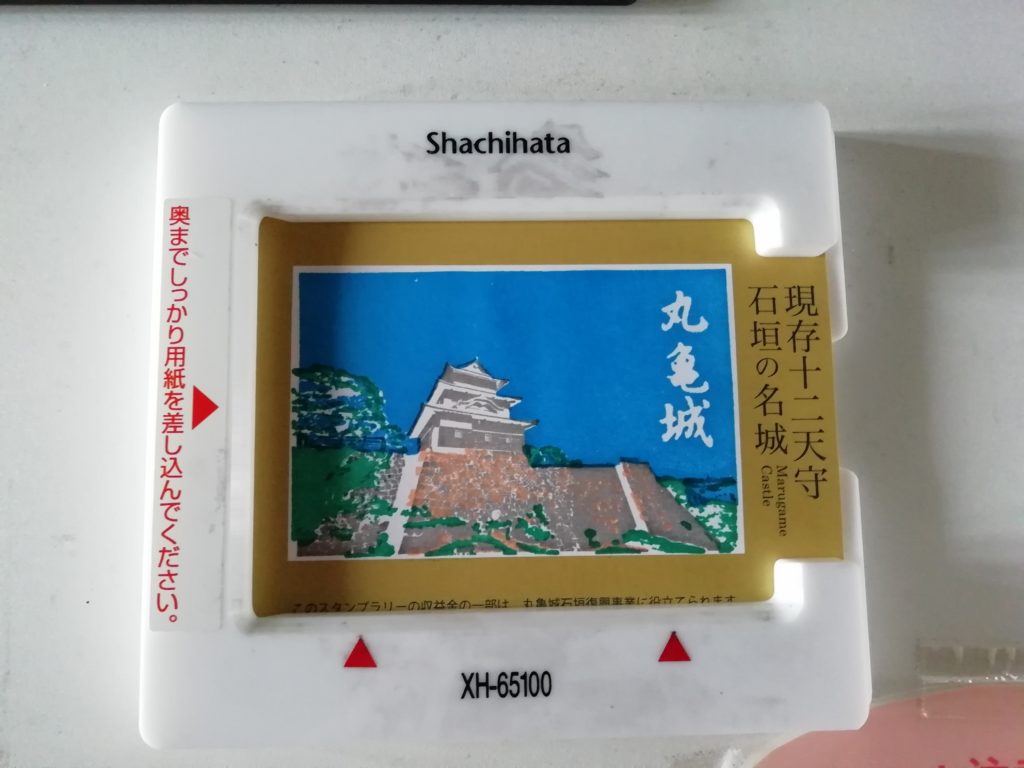

①丸亀城内観光案内所のスタンプ台

最初のスタンプ台は、観光案内所レジ横にあります。

セットして

ポン!

ん!?

一瞬失敗したのかと思いましたが、これは下地なので大丈夫です。スタンプを重ねて捺していくことで綺麗になっていくのです。

案内所のスタッフさんが、すごく丁寧に手順を説明してくれますので、その通りにやればOKです。

②太鼓門(大手一ノ門)のスタンプ台

続きましては、観光案内所の正面にある太鼓門へ移動。

門を入ってすぐ左手にスタンプ台があります。

ポン!

バックの青空が加わりました。

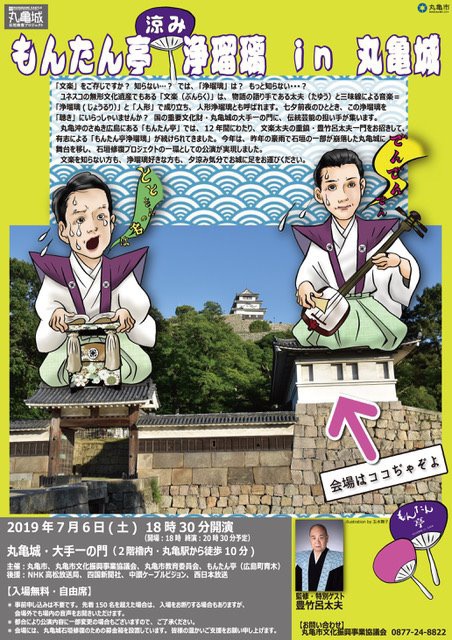

ここでは、7月6日(土)に、もんたん亭涼み浄瑠璃 in 丸亀城というイベントもあるようです。

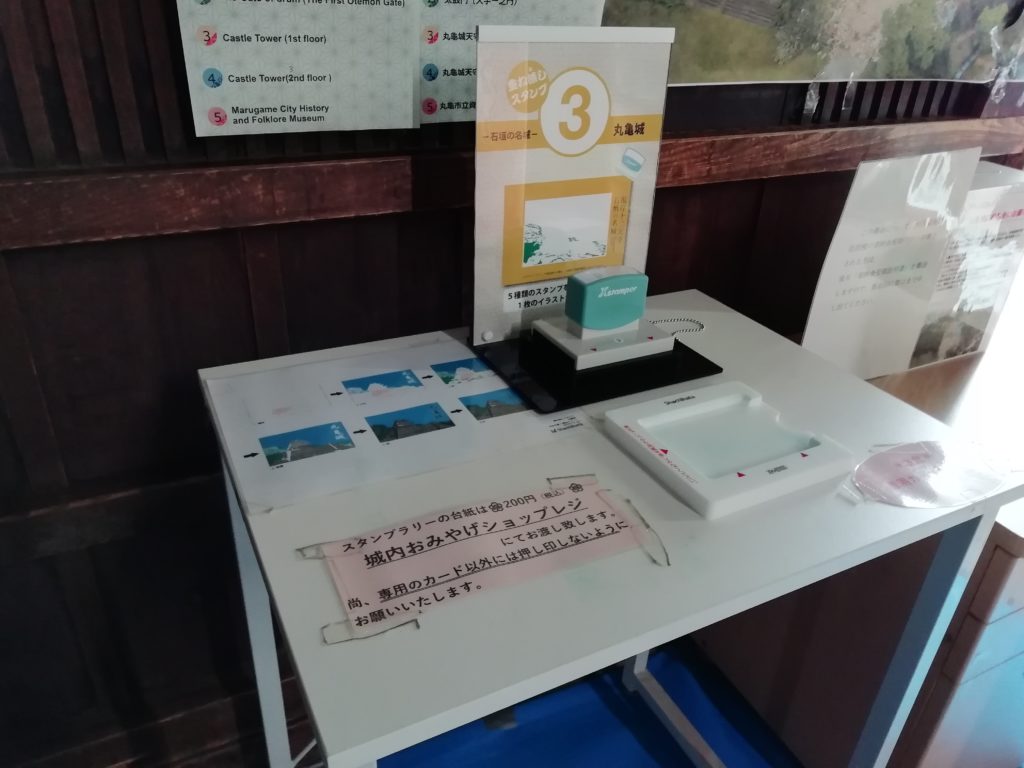

③丸亀城天守1階のスタンプ台

次は天守閣です。その前に立ちはだかるのが見返り坂!

学生時代は部活で何十本とダッシュでここを駆け上がっていましたが、今は歩いて登るのもしんどい。運動不足を実感しますね。

この日はあいにくの雨でしたが、観光案内所で貸していただいた傘の京極くんに励まされなら登りました。

天守到着。

入場料(200円)を払って、スリッパに履き替えます。

下駄箱の横にスタンプ台があります。

ポン!

木々の緑が加わり、だいぶ全容が見えてきましたね!

④丸亀城天守3階のスタンプ台

3階へ行くには、急な階段を登ります。

手すりはついていますが、本当に急です。ライターY口@まるつーは、登る途中でスネを強打しました。

とは言え、福井県から来た70代4人組の観光客の皆さんも手すりを使って普通に登られていましたので、見返り坂をクリアして天守閣までたどり着ける体力があれば大丈夫だと思います。

階段を登った反対側にスタンプ台があります。

ポン!

おー、もうほぼ完成といった感じ。

スタンプ台の横にはこんなものも。

使い方はこちらの記事を参考にしてください。↓↓↓

丸亀城アプリの「丸亀城復元VR」を使ってみた

丸亀城アプリの「丸亀城復元VR」を使ってみた

なお、この④のスタンプ台は、崩落現場PRブースが開設され次第、そちらに場所が変更されるそうです。

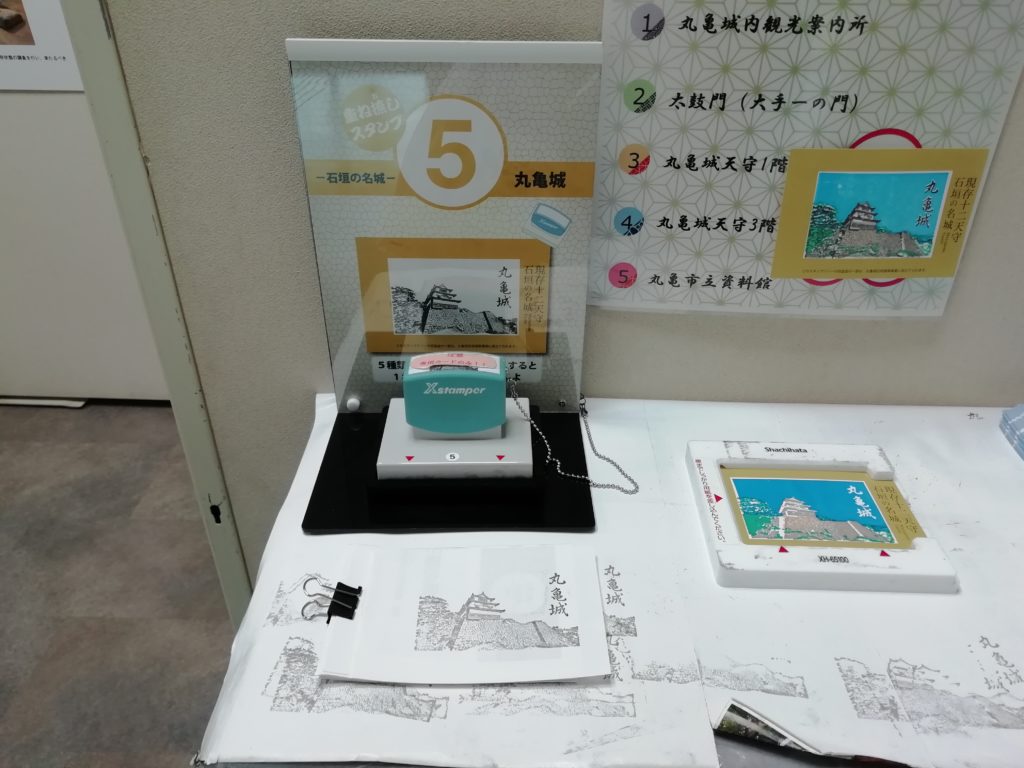

⑤丸亀市立資料館のスタンプ台

途中、猫とたわむれたりしつつ、、、

最後は資料館です。昔は市立図書館だった、ここです。

入って右前方の、事務所窓口横にスタンプ台があります。

最後のポーン!!

立体感が出て、すごくイイ感じに!めっちゃ綺麗!!感動!!

貧弱な語彙力であまり伝わらないかもしれませんが、これは1度やる価値があります。

絵心も無いし、スタンプをまっすぐ押せるか心配、、、というそこのあなたでも大丈夫!専用ケースにセットして軽く「ポン!」するだけなので、ずれたりすることはありません。(もちろん、わざとグリグリするとずれます。やめましょう。)

観光案内所のスタッフさんに聞いてみたところ、「観光客のみなさんがSNSにアップすることでブームに火が付き、これを押すためにわざわざ北海道から来た方もいました。最近ようやく地元の方が来てくれてるようになりました」とのことでした。

はい。私もようやく来た地元の方です。

スタンプラリーの収益の一部は、石垣修復の募金に充てられるそうです。

楽しみながら募金ができるので、まさに一石二鳥のスタンプラリー。

まだやってない人は、ぜひチャレンジしてみてください!

最後に、スタンプラリーの注意点をまとめておきます。

- 台紙代(200円)と天守閣入場料(200円)の、合計400円が必要でます。

(丸亀市内在住の65歳以上の方、心身障がい者(児)とその介護者は天守閣入場料が無料になりますので、台紙代だけでOKです。証明できるものをお持ちください) - 必ず最初に城内観光案内所で台紙を購入してください。台紙は観光案内所だけでしか販売していません。

- 雨の日は観光案内所で傘を貸していただけますが、数に限りがございます。お天気が崩れそうな時は、私のように手ぶらで行かずに傘を持参しましょう。

- 台紙をむき出しで持ち歩くと、雨が降った時や汗などでインクが滲む場合があります。バッグなどに入れて防水対策するか、観光案内所でレジ袋をもらって中に入れて持ち歩くといいでしょう。

- 天守閣は16:00閉館、資料館は16:30閉館ですので、時間に余裕を持って挑戦しましょう。観光案内所は17:30閉館です。

- 最終ポイントの市立資料館が休館日(月曜、祝日、年末年始)の時は、スタート地点の城内観光案内所が最終ポイントになります。